森永乳業は、50年以上にわたり人の腸内にすみ、様々な健康効果をもたらしているビフィズス菌の基礎研究を行っています。この度、静岡県立大学食品栄養科学部との共同研究にて、ビフィズス菌に含まれる中鎖・長鎖脂肪酸※1の分析を実施し、菌種・菌株の種類によって脂肪酸の組成に大きな違いがあることを見出しました。また、ビフィズス菌M-16V※2は、抗炎症作用やアトピー性皮膚炎との関連が指摘される黄色ブドウ球菌※3に対する抗菌活性が報告されている脂肪酸「cis-7-ヘキサデセン酸(cis-7-16:1)※4」を、高いレベルで含有することも明らかになりました。本研究成果は、科学雑誌「Bioscience, Biotechnology & Biochemistry」に2025年10月10日に掲載されました。

1.研究背景

ビフィズス菌は、ヒトの腸内環境を整える有用菌として乳児から高齢者まで幅広い世代の健康維持に貢献しています。その機能性の要因の1つとして、菌体の細胞成分(細胞壁・細胞膜など)が関与している可能性が指摘されております。特に、細胞膜を構成する脂肪酸は菌株ごとの特異性を生み出す重要な因子と考えられています。これまでに、ビフィズス菌が産生する酢酸など長さの短い脂肪酸(短鎖脂肪酸)については盛んに研究が行われていますが、より長い脂肪酸(中鎖・長鎖脂肪酸)に関する知見は限られていました。本研究では、40菌種(亜種)のビフィズス菌を含む合計43株を対象に脂肪酸プロファイルを評価し、菌種・菌株ごとの違いを明らかにしました。

2. 研究内容と結果

①ビフィズス菌は菌株ごとに脂肪酸プロファイルが異なる

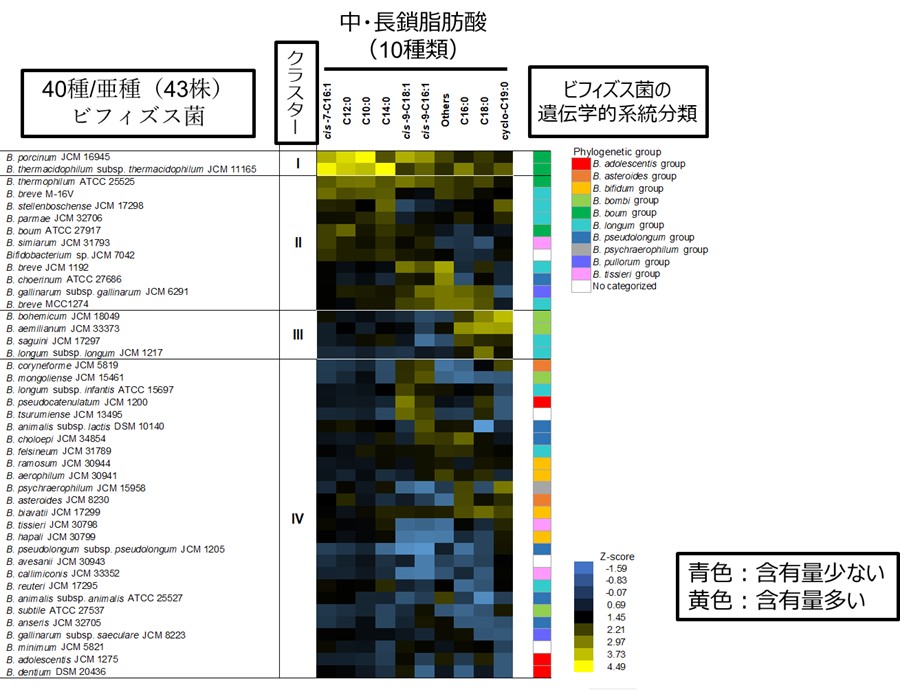

ビフィズス菌40種(亜種)を含む計43株を培養し、菌体内に含まれる中鎖・長鎖脂肪酸を定量解析したところ、脂肪酸組成に基づき4つのクラスター(Ⅰ~Ⅳ)に分類されました。総脂肪酸量はクラスターⅠが最も多く、ⅠからⅣにかけて減少する傾向が見られました。また、対象とした43株について遺伝学的な系統分類と脂肪酸組成との関連を比較したところ、Bifidobacterium boum(B.boum)グループに属するビフィズス菌株(JCM 16945, JCM 11165, ATCC 25525, ATCC 27917)は特に脂肪酸を多く含んでいることが分かりました。また、それぞれのビフィズス菌グループでは、菌株ごとに含有する脂肪酸の種類と量が異なることも分かりました(図1)。

図1:ビフィズス菌40菌種/亜種(43株)の10種類の脂肪酸プロファイル

②ビフィズス菌M-16Vはcis-7-ヘキサデセン酸(cis-7-16:1)を多く含む

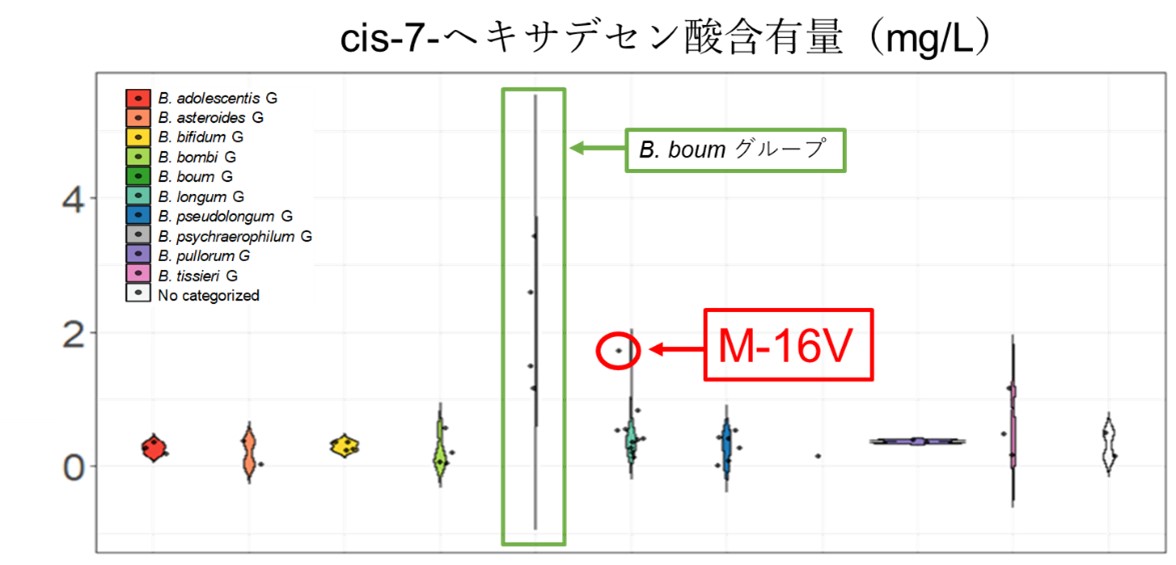

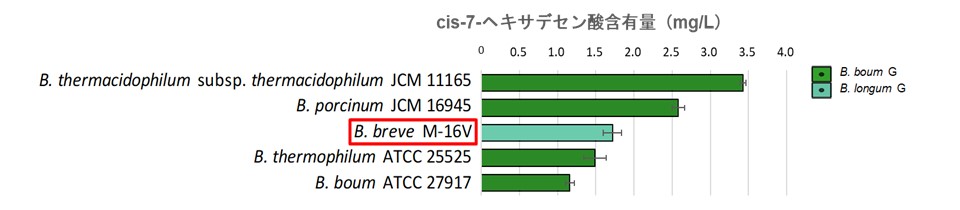

長鎖不飽和脂肪酸の1つcis-7-ヘキサデセン酸(cis-7-16:1)は、抗炎症作用に加え、アトピー性皮膚炎との関連が指摘される黄色ブドウ球菌に対する抗菌活性が報告されています。本研究では、B.boumグループに属する菌株が、cis-7-16:1を高濃度で含有していることが確認されました。 さらに、別の分類グループに属するビフィズス菌種の中でも、特にビフィズス菌M-16VがB.boumグループと同程度の高いcis-7-16:1含有量を示し、全体で3番目に高い値を示すことが明らかになりました(図2,図3)。

図2:系統分類におけるビフィズス菌グループのcis-7-ヘキサデセン酸含有量

図3:cis-7-ヘキサデセン酸含有量の多い上位ビフィズス菌5株

3. まとめ

本研究により、ビフィズス菌の中鎖・長鎖脂肪酸組成には菌株ごとの違いがあることが示されました。こうした菌株ごとの違いは、プロバイオティクスやポストバイオティクスとしての機能にも影響している可能性があります。実際に、ビフィズス菌M-16Vではcis-7-ヘキサデセン酸を多く産生することが今回明らかとなり、この脂肪酸が、これまで報告されているアトピー性皮膚炎改善作用や肌への効果といった機能性に関与していることも考えられます。

今後は、脂肪酸の遺伝的制御機構や生理的役割のさらなる解明を進め、人々の健康に貢献できる、より高付加価値な製品を提供できるよう努めてまいります。

※1 中鎖・長鎖脂肪酸

中鎖脂肪酸は炭素数6〜12の脂肪酸で、消化・吸収が早く、エネルギーとして使用されやすい特徴を持ち、MCTオイルなどに含まれます。一方、長鎖脂肪酸は炭素数13以上の脂肪酸で、多くの食品に含まれており、体内ではエネルギー源だけでなく、細胞膜の構成成分として重要な役割を果たしています。また、最近の研究では長鎖脂肪酸が炎症の調節など、生体の機能維持にも関わっていることが報告されています。

※2 ビフィズス菌M-16V(Bifidobacterium breve M-16V)

乳児から発見され、主にヒトの乳幼児の腸内にすむビフィズス菌の一種です。これまでに低出生体重児において、腸内細菌叢の形成促進、感染症発症の抑制などの作用が示されています。また、アトピー性皮膚炎患児において腸内細菌叢が正常化し、アトピー性皮膚炎症状が改善されるなど抗アレルギー作用も示唆されています。

※3 黄色ブドウ球菌(Staphylococcus aureus)

黄色ブドウ球菌は、ヒトや動物の皮膚や粘膜に常在する細菌で、食中毒や皮膚感染症、肺炎、敗血症など多様な感染症の原因と考えられています。特に、アトピー性皮膚炎の病変部に高頻度で検出され、皮膚バリア機能が低下した状態では、この菌が定着しやすくなり、産生する毒素や酵素が炎症やかゆみを引き起こすことで、症状の悪化に関与すると考えられています。

※4 cis-7-ヘキサデセン酸(cis-7-16:1)

炭素数16の不飽和脂肪酸で、ビフィズス菌の一部が細胞成分として産生することが知られています。特に黄色ブドウ球菌などの病原菌に対して選択的な抗菌活性を示すことが報告*されており、皮膚疾患やアトピー性皮膚炎などの原因菌の増殖抑制に寄与する可能性があります。

*Kikukawa H, Nagao T, Ota M, et al. Microbiome Res Rep. (2023)

<論文タイトル・著者>

「Comprehensive Analysis of Cell-Associated Fatty Acids in Bifidobacterium Strains」

Ryuta Murakami, Jin-zhong Xiao, Kiyotaka Y Hara, Toshitaka Odamaki, Hiroshi Kikukawa

Bioscience, Biotechnology & Biochemistry (2025)

https://doi.org/10.1093/bbb/zbaf144